文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童” ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”

(西南大学文献所)

提要:在战国楚简与西汉遣策简中出现了“明童”、“亡童”与“盲僮”三种关于墓葬木俑的名称,本文主要通过考察出土实物材料,结合文献资料,指出它们都是指随葬木俑。

关键字:遣策,亡童,明童,木俑。

现已发表的遣策中关于“童”的记载主要有“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”僮”、“亡童”、“明童”三种,其中前二则材料中的“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”僮”、“亡童”一般认为指随葬木俑。

“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”僮”见于信阳一号楚墓遣策简,如下:

(1)八

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”,四戈。(《长台关》1号2-028)

朱德熙、裘锡圭、李家浩先生(1995:126)认为“

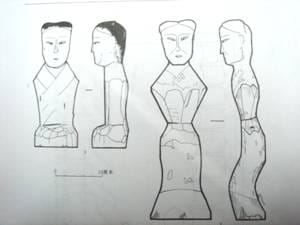

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童””即“明”的分化字。何琳仪先生(1998:724)读作“盲僮”。信阳楚墓出土木俑11件,其中四件身体绘有彩色图案花纹(附图一),简上所记“八

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”僮”当在其中。

“亡童”见于江陵望山二号楚墓遣策简中,如下:

(2)九亡童:亓(其)四亡童皆

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(缇)衣,亓(其)三亡童皆丹䋺之衣,亓(其)二亡童皆

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(紫)衣,皆赤皆

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(赤)

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(竖)

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(索-素)

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”之毛

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(夬)。(《望山》2-49)

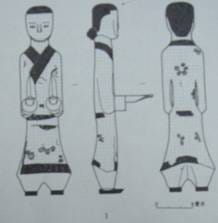

朱德熙、裘锡圭、李家浩先生(1995:126)指出:“此墓出土木俑十六件,头上有假髮,身着绢衣。简文所记九亡童当在其中。”(附图二)

而“明童”见于马王堆三号汉墓遣策简,其具体所指或有异议,如下:

(3)“右方男子明童,凡六百七十六人,其十五人吏,九人宦者,二人偶人,四人击鼓、铙、铎,百九十六人从,三百人卒,百五十人奴。”“右方女子明童,凡百八五人,其八十人美人,廿人才人,八十人婢。”(《马王堆三号·遣策》)

郑曙斌先生(2005a:40)指出马王堆三号汉墓遣策简中的“明童”为“送死之童”,具有葬俑特徵,并理解为“作为侯府家童,可能是模拟葬俑而出现在葬仪中‘人俑’”。其主要依据是“遣策所记‘明童’与同墓木俑进行比较分析,发现并无多少共同之处”。

笔者通过考察文献资料,结合实物分析,并与其他同类实物资料相比定,认为“明童”实际上还指随葬木俑。

战国楚简中“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童””多借做“盟”(9次),《包山》123有:“雇女返、场贮、竞不割皆旣

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”。”除上举例(1)外,《上博一·孔子诗论》7亦有一例“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童””用作“明”:“褱(怀)尔

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”(明)惪(德)。”因此,“

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”僮”即“明僮”。而包山楚简3有“少僮”,简180有“少童”,二者即一事,故“明僮”亦即“明童”。

现在我们着重来分析“明僮(童)”、“亡童”与“盲僮”三者间的关係。

《吴越春秋·夫差内传第五》:“前园横生梧桐者,梧桐心空,不为用器,但为盲僮,与死人俱葬也。”可见“盲僮”确为随葬木俑。(1)

而“亡”、“盲”形音皆近,当可通用。(2)也就是说,“亡童”与“盲僮”义近。而“明童”与“亡童”、“盲僮”的功用是一致的,都是作为随葬木俑。

“明器”,古人奉死者为神明,故称专为随葬而製作的器物为明器。《礼记·檀弓上》:“其曰明器,神明之也。”郑玄注:“言神明,死者也。神明者,非人所知,故其器如此。”孔颖达疏:“故制明器,以神明求之不死不生不可测也,成善也,故为器用并不精善也。”《仪礼·既夕礼第十三》:“陈明器于乘车之西。”郑玄注:“明器,藏器也。”《释名·释丧制》:“送死曰明器,神明之器,异于人也。”也就是说“明器”是遣送死者的随葬用品。因此,我们也可推断“明僮(童)”亦即随葬木俑。

据邱东联先生(1996:75)考察,楚墓中俑葬滥觞于春秋晚期至战国早期,崛起于战国中期,鼎盛于战国晚期,至战国晚期俑葬率接近100%。而据傅举有先生(1986:110)考察,楚汉时期的俑,可分为侍俑、歌舞俑和奏乐俑、生产俑、杂役俑、武士俑、臣属俑、少数民族人俑等7类。这些人俑基本是模拟主人生前拥有的奴僕,象徵墓主人地位等级与权力。因此,“明童”用来指随葬木俑是很自然的事情。

在湖南长沙,湖北江陵、云梦等原楚国疆域内的西汉前期墓中出土了大量随葬木俑,其中长沙马王堆西汉軑侯家族墓出土着衣俑和彩绘俑两大类,有着衣女侍俑和彩绘立俑等。云梦大坟头西汉墓中出土的女侍俑身上,用红、黑漆绘衣服及花纹。江陵凤凰山西汉墓还随葬有木片刻凿并加漆绘的侍僕俑。据长沙马王堆和江陵风凰山汉墓中出土的遣策文字记载,汉墓中出土的家内侍僕俑以及生产劳作俑,都是象徵当时的奴婢而被随葬入墓内。

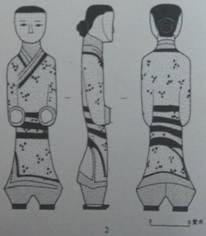

我们再来看一看1973年长沙马王堆三号汉墓出土的104件木俑实物与遣策对照情况。出土木俑分着衣俑(25件)、雕衣俑(4件)、彩绘俑(73件)、桃枝小俑(2件)四类。其中着衣俑中有舞俑、乐俑17件,应在“四人击鼓、铙、铎”与“廿人才人”这二十四人中。着衣俑中另有侍俑8件,小俑疑为守门吏,可能在“谒者四人”中。雕衣俑、彩绘俑共77件,男性较多,为一般家内奴婢,应在“百五十人奴”与“八十人婢”中(附图三)。从上可见,出土木俑遣策所记大致相同,只是数量上远远少于所记“明童”856人。另外,还有遣策所记驾驭车马109人、祭奠之鼎、送葬之车亦不见有出土实物。

杨华先生(2003:54-55)指出:遣策所记与出土实物也不一定完全可以对应。从考古材料看,遣策所登记的物品并不全部都最终随葬入圹。仰天湖遣策就使用“句”字来注明登记在册却未实际入葬的物品。其18号简记:“一策柜,玉页。一焚柜,有锦绣。其焚柜句。”简文“句”通“勾”,勾销之义。“其焚柜句”意为两件“策柜”、“焚柜”中的“焚柜”未随葬入圹。值得注意的是,简文“其焚柜句”4字与其上简文有段距离,“焚柜”二字的写法前后存在差异,故两处简文似不为同一人所写。这可能是读遣人或丧主一方在核对或準备下圹物品时对变动情况的注明。再如,在长沙马王堆M1的遣策中,提到有“土牛马”“土金钱马牛羊鸟”等数十只(简298-312),但这些土制明器在实际墓室中并未发现。又如马王堆M3遣策中的“土牛”“土马”等之类,也未见诸随葬实物。另外,随葬物品还常见有数量不足的现象,如同墓遣策所记“漆画七升卮二有盖”(简179)、“漆画二升卮八”(简182),都只有一半出现在墓中(即1个和4个),据简文“幸食杯”应为一百,而实际只出土50个。上述“名实不符”的情况,是由遣策的性质所决定的,如前所述,宣读赗书和遣策是丧礼中的一道必要节目,丧家为了炫耀财富和夸饰社会关係之广泛,便在遣策中“虚列”随葬物品,但实际準备这些物品时,并不一定能照单凑足。同理,许多随葬物品可能并不记录于遣策之上。如萧家草场26号汉墓出土木俑12件(附图四),但只有3-4号遣策上记有“御者一人,从者四人。”还有7件木俑未予登记。因此,简单地以遣策简中所记物品数量与实物比附是不太合适的。

郑曙斌先生(2005b)亦指出:“遣策记录随葬物品,与随葬实物对照多数相符,但几乎还没有发现遣策记载与随葬实物完全相符的,不相符表现为数量不符、遣策未记或出土物未见等情况。除竹、木、丝织等类物品易腐难存、与遣策记录无法对照外,一个不容忽视的原因可能是下葬时对随葬明器加以选择,因葬物多空间小而不能如数随葬,或因不用随葬墓中而放置于墓之四周以表送达等,只见遣策记载不见实物就不难理解了。”

综上,可见“明童”应释为“随葬木俑”。

附图:

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”1

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”2

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”3

图一:1958年河南信阳长台关1号战国楚墓出土木俑

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”

图二:1965年湖北江陵望山沙冢2号战国楚墓出土木俑

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”1

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”2

图三:1973年长沙马王堆三号西汉墓出土木俑

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”1

文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”2

图四:1992年萧家草场26号西汉墓出土木俑

【注释】

(1)之所以称之为“盲僮”,可能因其为桐木所制,一如死人不能明视,故而名之。

(2)当然,“亡童”亦可理解为死去之童子。

【主要参考文献】

[1]冯普仁:《俑》,贵阳:贵州人民出版社,1998年10月。

[2]傅举有:《湖南出土的“俑”》,《湖南省博物馆开馆三十周年暨马王堆汉墓发掘十五周年纪念文集》页109-115,长沙:湖南省博物馆,1986年10月。

[3]何琳仪:《战国古文字典-战国文字声系》(上),北京:中华书局,1998年9月。

[4]河南省文物研究所:《信阳楚墓》页59-60,北京:文物出版社,1986年3月。

[5]湖北省荆州市周梁玉桥遗址博物馆:《关沮秦汉墓简牍》,北京:中华书局民,2001年8月。

[6]湖北省文物考古研究所、北京大学中文系:《望山楚简》,北京:中华书局,1995年6月。

[7]邱东联:《楚墓中人殉与俑葬及其关係初探》,《江汉考古》1996年第1期页74-80。

[8]杨华:《襚·赗·遣——简牍所见楚地助丧礼制研究》,《学术月刊》2003年第9期页49-59。

[9]郑曙斌a:《马王堆三号汉墓遣策之“明童”问题研究》,《考古与文物》2005年第1期页38-43。

[10] 郑曙斌b:《遣策的考古发现与文献诠释》,《南方文物》2005年第2期页28-34。

附记:本文是中国训诂学研究会2006年学术年会暨庆祝刘又辛教授从教60周年学术研讨会论文(重庆·2006年10月)。

(编者按: (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514124.html

以上是关于文物-试谈战国、西汉遣策中的“亡童”与“明童”的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。